|

|

Sprache ist ein

"funktionelles Endprodukt" und als solches abhängig von kritischen

Vorentwicklungen. Von herausragender Bedeutung unter diesen Vorleistungen

scheint die Entwicklung der "Senso-Motorik" zu sein mit sensitiven

Reifungsperioden wesentlich im 1. Lebensjahr. Nur unter Beachtung solcher

kritischen Entwicklungsphasen für Diagnostik, Therapie und Frühförderung

lassen sich Entwicklungsstörungen individuell-optimal beeinflussen. Für

angeborene Hörstörungen ist bspw. eine annähernd normale bzw. der

individuellen Intelligenz entsprechende Sprachentwicklung nachweislich nur zu

erwarten bei Diagnostik und Therapieeinleitung bis zum 6. Lebensmonat.

Eine ebenso hohe

Bedeutung nicht nur für die Sprachentwicklung, sondern auch für die gesamte

kindliche Entwicklung scheint die taktil-kinästhetische (somatosensorische)

Sinnesmodalität zu haben. Passive und aktive Berührung spielen bereits

intrauterin eine führende Rolle in der Entwicklung von senso-motorischen Fähigkeiten. Dieses

Sinnessystem dominiert auch postnatal als "Nahsinn" über die

"Fernsinne" Sehen und Hören in der kognitiven Aneignung der Umwelt

und ist offenbar entscheidend für die Normalität der intermodalen und

serialen Wahrnehmungsentwicklung. Defizite in der taktil-kinästhetischen

Entwicklung treten vermutlich weitaus häufiger auf als Seh- und Hörstörungen,

werden aber als spezifische Sinnesstörung noch ungleich seltener

diagnostiziert.

Doch auch

der Diagnostik taktil-kinästhetischer Wahrnehmungsstörungen im jungen

Kindesalter wird noch zu wenig Beachtung geschenkt. Dabei ist die hohe Anzahl

von Kindern mit diffus als Störungen der "senso-motorischen

Integration" bezeichneten Entwicklungsauffälligkeiten seit langem bekannt.

Sie zählen zu den häufigsten Therapieindikationen, u. a. bei

sprachentwicklungsgestörten Kindern. Die taktil-kinästhetische Sinnesfunktion

darf aus

vielfältiger klinischer Evidenz

als eine basale,

entwicklungskritische Voraussetzung des Spracherwerbs betrachtet werden.

Die funktionale

Bedeutung insbesondere der präverbalen Sprachentwicklung des 1.

Lebensjahres wird für eine rechtzeitige Frühdiagnostik von

Wahrnehmungsstörungen noch weithin unterschätzt. Deren Kenntnis stellt

das beste Raster dar zur frühstmöglichen Beobachtung von Abweichungen, rechtzeitigem

diagnostischen Handeln und hierüber auch zur Modellierung von

Forschungsansätzen. So wäre bspw. ein verzögerter Beginn der

"Lallphase" (Babbling) bei intakter intraoraler Motorik ein deutlicher Hinweis

auf eine eventuelle taktil-kinästhetische Wahrnehmungsproblematik, zumal in

der Kombination mit postnatalen Schluck- und Ernährungsstörungen.

Generell

scheint nach PIAGET und AFFOLTER der Säugling seine Auseinandersetzung mit der

Umwelt primär oder zumindest vorrangig mittels der taktil-kinästhetischen

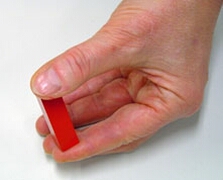

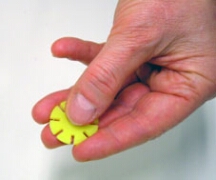

"Wahr-Nehmung" zu triggern. Über Greifen, Tasten und ähnliche

Manipulationen erhält er Informationen, die als frühe interaktive

Handlungserfahrungen verinnerlicht und später versprachlicht werden. Demnach

wäre die Entwicklung intakter sensomotorischer Schemata notwendige

Voraussetzung zur Symbolkonstitution.

Die wissenschaftliche Bearbeitung der

Physiologie und Pathologie taktil-kinästhetischer Leistungen im frühen

Kindesalter führt national wie international eher ein Schattendasein.

Taktil-kinästhetische Leistungen für Erwerb und Gebrauch von sprachlichen

Symbolfunktionen wurden bislang noch nicht untersucht.

Die

folgenden bibliographischen Quellen dokumentieren Überlegungen,

Modellvorstellungen, Vorarbeiten sowie Ergebnisse von Querschnittstudien zum

hiesigen Arbeitsschwerpunkt "Taktil-Kinästhetik". Zielsetzung ist die

Frühdiagnose und Frühtherapie von sprachentwicklungsgefährdeten

Kindern über Definition und Erkennung taktil-kinästhetischer

Entwicklungsdevianzen in der Erwartung, dann auch effektiverer

Interventionsmöglichkeiten zu erhalten, wie dies für angeborene Hörstörungen

bereits eindrucksvoll realisierbar und belegbar ist.

Originalarbeiten Poster Bücher/Diagnostica/Buchbeiträge

- Kiese-Himmel, C & Poinstingl H (2018).

Psychometrische Kennwerte zum Subtest "Graphästhesie" aus dem

Göttinger Entwicklungstest der Taktil-Kinästhetischen Wahrnehmung (TAKIWA).

Eine empirische Untersuchung an einer aktuellen Stichprobe.

Ergoscience 13(2),

66-72.

2018_TAKIWA.pdf

-

Kiese-Himmel,

C, Witte, C. & von Steinbüchel, N. (2015).

Graphästhesie und Sprachleistungen bei 3- bis 6-Jährigen mit

Migrationshintergrund.

Praxis Sprache 60(3), 148-154.

-

Kiese-Himmel,

C. (2007).

Die Bedeutung der taktil-kinästhetischen

Sinnesmodalität für die Sprachentwicklung.

Forum Logopädie

21, 26-29.

-

Kiese-Himmel,

C.

(2005).

Taktil-Kinästhetik. Eine funktionale Grundlage der Sprachentwicklung?

L.O.G.O.S. Interdisziplinär. Fachzeitschrift für Logopädie und andere

kommunikationstherapeutische und benachbarte Gebiete 13, 202-211.

-

Debuschewitz,

A., Winkler, U., Günther, T.& Kiese-Himmel, C. (2004).

Die Bedeutung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bei Kindern mit

Aussprachestörungen.

Sprache-Stimme-Gehör 28, 171-177.

-

Götze, B.,

Kiese-Himmel, C. & Hasselhorn, M. (2001).

Haptische Wahrnehmungs- und Sprachentwicklungsleistungen bei

Kindergarten- und Vorschulkindern.

Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychatrie 50, 640-648.

-

Wilke, S.

& Kiese-Himmel, C. (1999).

Göttinger Entwicklungstest der Taktil-Kinästhetischen Wahrnehmung

(TAKIWA).

Heilpädagogische Forschung XXV, 140-148.

-

Kiese-Himmel,

C. & Schiebusch-Reiter, U. (1999).

Haptische Formdiskrimination: Gruppenvergleich von sprachunauffälligen

und ehemals sprachentwicklungsgestörten Kindern.

HNO 47, 45-50.

-

Kiese-Himmel,

C. & Kruse, E. (1998).

Höhere taktile und kinästhetische Funktionen bei ehemals

sprech-/sprachentwicklungsgestörten Kindern: Eine neuropsychologische

Studie.

Folia Phoniatrica et Logopaedica (Schweiz) 50, 195-204.

-

Kiese-Himmel,

C., Höch, J. & Liebeck, H. (1998).

Psychologische Messung taktil-kinästhetischer Wahrnehmung im frühen

Kindesalter.

Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 47, 217-228.

-

Niehaus, H.H.,

Kiese-Himmel, C. & Kruse, E. (1997).

Die Vestibularisfunktion: eine Voraussetzung zur regelrechten

Sprachentwicklung?

Laryngo-Rhino-Otologie 76, 528-533.

-

Höch, J. &

Kiese-Himmel, C. (1996).

Entwicklungstestung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Erste

Ergebnisse.

Frühförderung interdisziplinär 15, 110-115.

-

Kiese-Himmel,

C. & Schiebusch-Reiter, U. (1995).

Taktil-kinästhetisches Erkennen bei sprachentwicklungsgestörten Kindern

- Erste empirische Ergebnisse.

Sprache und Kognition 14, 126-137.

-

Kiese-Himmel,

C., Schiebusch-Reiter, U. & Kruse, E. (1995).

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung - Ein Zugang in der Diagnostik

spezifisch sprachentwicklungsgestörter Kinder?

Pädiatrie und Grenzgebiete 34, 135-144.

-

Kiese-Himmel,

C. & Kruse, E. (1994).

Haptische Exploration im 1. Lebensjahr. Ein Schlüssel zum Verständnis

abweichender Sprachentwicklung im frühen Kindesalter?

Kindheit und Entwicklung 3, 94-100.

-

Kiese-Himmel,

C. & Schiebusch-Reiter, U. (1993).

Hat die taktil-kinästhetische Wahrnehmung Bedeutung für die

psychologische Sprachentwicklungsforschung?

Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 52, 181-192.

-

Kiese-Himmel, C. & Maaß, K. (2009).

Über Zungenfertigkeiten hinaus: Taktil-kinästhetische Responsivität bei

sprachentwicklungsgestörten Kindern und Kindern mit entwicklungsbedingten

Artikulationsstörungen.

26. Wiss. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und

Pädaudiologie (DGPP), vom 11.-13. September, Leipzig.

In Gross, M. &

Am Zehnhoff-Dinnesen, A. (Hrsg.): Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 2009. Bd.

17. Mönchengladbach: Rhineware Verlag 2009, S. 172-174.

-

Kiese-Himmel, C. & Maaß, K. (2009).

Taktil-kinästhetische Responsivität bei autistischen Kindern. Ein

empirischer Validitätsbeitrag zum Diagnostischen Elternfragebogen zur Taktil-Kinästhetischen Responsivität (DEF-TK).

76. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sprach- und

Stimmheilkunde vom 26.-29. März 2009, Bochum

-

Kiese-Himmel, C., Reeh, M. & Maaß, K. (2008).

Hautnah -

taktil-kinästhetische Responsivität im Kindesalter.

25. Wiss. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für

Phoniatrie- und

Pädaudiologie, Düsseldorf.

In Gross, M. &

Am Zehnhoff-Dinnesen, A. (Hrsg.): Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 2008. Bd.

16. Mönchengladbach: Rhineware Verlag 2008, S. 131-134.

-

Kiese-Himmel,

C. (2000).

Diagnostischer Elternfragebogen zur taktil-kinästhetischen Responsivität

im frühen Kindesalter (DEF-TK).

17. Wiss. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für

Phoniatrie und Pädaudiologie, Tübingen.

In Gross, M. & Kruse, E. (Hrsg.): Aktuelle

phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 2000/2001. Bd. 8. Median-Verlag

von Killisch-Horn: Heidelberg 2001, S. 159-161. Ausgezeichnet mit dem

Posterpreis der DGPP.

Download als Grafik (GIF, 281 KB),

als PDF-Datei

(50 KB)

-

Kiese-Himmel,

C. (1999).

Zur Bedeutung der Taktil-Kinästhetik für die Sprachentwicklung.

71. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Stimm- und

Sprachheilkunde, Berlin.

In HNO 47, S. 852.

-

Kiese-Himmel,

C. & Kiefer, S. (1998).

Taktil-kinästhetische Responsivität und handmotorische Kontrolle bei

sprachentwicklungsgestörten und sprachunauffälligen Kindern.

15. Wiss. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für

Phoniatrie und Pädaudiologie, Göttingen.

In Gross, M. (Hrsg.): Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte

1998/1999. Bd. 6. Median-Verlag von Killisch-Horn: Heidelberg 1999, S.

339-342.

-

v. Wallmoden,

C. & Kiese-Himmel, C. (1996).

Haptische Diskrimination - eine Brücke zum frühen

Objektwortschatzerwerb?

40. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, München.

In Abstracts KONPro: Institut für Pädagogische Psychologie und

Empirische Pädagogik, Ludwig-Maximilians-Universität München.

-

Kiese-Himmel,

C. & v. Wallmoden, C. (1996).

Haptische Wahrnehmung im Säuglingsalter - ein Frühindikator zur

Prävention von Sprachentwicklungsstörungen?

Gemeinsamer Kongress der Deutschen Gesellschaft für Medizinische

Psychologie und der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Soziologie, Leipzig.

In Brähler, E. & Schumacher, J. (Hrsg.): Psychologie und Soziologie

in der Medizin. Reihe "Forschung Psychosozial". Psychosozial

Verlag: Gießen, S. 89.

-

Kiese-Himmel,

C., v. Wallmoden, C. & Kruse, E. (1995).

"Begreifen" durch Greifen.

12. Wiss. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für

Phoniatrie und Pädaudiologie, Berlin.

In Gross, M. (Hrsg.): Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte

1995. Bd. 3. Renate Gross Verlag: Berlin 1996, S. 118-120.

Diagnostica / Buchbeiträge

/ Bücher (Diagnostic Instruments / Chapters/Books)

1.

Kiese-Himmel, C. (2008).

Haptic

perception in infancy and first acquisition of object words: Developmental and

clinical approach.

In M. Grunwald (ed.): Human Haptic

Perception - Basics and Applications (p. 321-334). Basel, Boston, Berlin: Birkhaeuser.

2. Kiese-Himmel, C. (2006).

Wahrnehmung

taktiler Reize.

In Handbuch der Allgemeinen Psychologie -

Kognition (Bd. 5) hrsg. von J. Funke & P.A. Frensch (ISBN-Nr.

9783840918469).

Göttingen: Hogrefe, S. 147-151.

3.

Kiese-Himmel, C. (2003).

Göttinger Entwicklungstest der TAktil-KInästhetischen WAhrnehmung

(TAKIWA).

Göttingen: Beltz.

4.

Kiese-Himmel, C. unter Mitarbeit von S. Kiefer (2000).

Diagnostischer

Elternfragebogen zur taktil-kinästhetischen Responsivität bei Kleinkindern.

Göttingen:

Beltz.

5.

Kiese-Himmel, C. (2001).

Sprachentwicklung und haptische Wahrnehmung.

In Grunwald, M. & Beyer, L. (Hrsg.): Der bewegte Sinn.

Basel Boston Berlin: Birkhäuser Verlag, S. 109-124.

6.

Kiese-Himmel, C. (1998).

Taktil-kinästhetische Störung. Behandlungsansätze und Förderprogramme.

Göttingen: Hogrefe.

Ausgezeichnet

mit dem Annelie Frohn-Preis 1998.

|

|

Kiese-Himmel,

C. (2002).

Kommentar zum DEF-TK.

Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 34,

60-61

http://www.testzentrale.de

|

|

Kiese-Himmel,

C. (2005).

Kommentar

zur Rezension des Göttinger Entwicklungstests der Taktil-Kinästhetischen

Wahrnehmung (TAKIWA).

Report Psychologie 30, S. 66

http://www.testzentrale.de

|

Diplom-Arbeit für den Studiengang Psychologie an der

Georg-August-Universität Göttingen, Fachbereich Psychologie

(1996)

Jasmin

Höch: Item-Analyse einer Aufgabensammlung zur Überprüfung des

Entwicklungsstandes der

taktil-kinästhetischen

Wahrnehmung unter

Berücksichtigung klinischer Anwendungsfelder am Beispiel der

Sprachentwicklungsstörung.

Diplom-Arbeit für den Studiengang Psychologie an der

Georg-August-Universität Göttingen, Fachbereich Psychologie

(1997)

Sabine

Wilke: Itemanalyse einer Aufgabensammlung der taktil-kinästhetischen

Wahrnehmung im Kindergartenalter.

Diplom-Arbeit für den Studiengang Psychologie an der

Georg-August-Universität Göttingen, Fachbereich Psychologie

(1999)

Jens

Niemann: Wahrnehmung und Arbeitsgedächtnisleistungen.

Entwicklungspsychologische Analysen von Kindern im

Alter von 3;6 bis 6;0.

Diplom-Arbeit für den Studiengang Psychologie an der

Georg-August-Universität Göttingen, Fachbereich Psychologie

(2000)

Britta Götze: Zur Rolle von phonologischem Arbeitsgedächtnis und haptischer

Wahrnehmung in der Sprachentwicklung.

Diplom-Arbeit für den Studiengang Psychologie an der

Georg-August-Universität Göttingen, Fachbereich Psychologie

(2008)

Katja Maaß: Taktil-Kinästhetische Responsivität im Kindesalter:

Eine gruppenvergleichende Studie.

|

Süddeutsche Zeitung WISSEN Freitag, 30.

Januar 2004

Ausgabe: Deutschland Seite 11 / Bayern Seite 11 / München Seite 11

A019.008.656 SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH,

München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

von Christopher Schrader

Berührungen für das Leben

Ohne den Tastsinn könnte der Mensch nicht existieren

Der Kerl

sieht aus wie eine Mischung aus Mick Jagger und Mohammed Ali - wie

Karikaturisten sie sehen. Er hat einen großen Kopf mit wulstigen Lippen und

Hände wie Abrissbirnen. Der Rest des Körpers ist schmächtig, die Arme sind

dünner als die Daumen, die Füße kaum so groß wie die Ohren. Bemerkenswert ist

nur das Geschlechtsteil: Die Proportionen des Penis scheinen einem

schlüpfrigen Cartoon entnommen zu sein. Doch der Homunculus, wie das Männchen

gern genannt wird, ist keine Witzfigur. Man findet ihn in Lehrbüchern der

Sinnesphysiologie; auch das Nürnberger Museum "Turm der Sinne"

zeigt ihn demnächst als lebensgroßes Symbol für den Tastsinn. "Seine

Hände sind fast so groß, dass man sich hineinsetzen könnte", sagt die

Museumsdirektorin Elisabeth Limmer. Der eigenartige Körperbau zeigt die

Prioritäten der Wahrnehmung: Je größer ein Körperteil des Homunculus

dargestellt ist, desto sensibler ist der Mensch dort, desto mehr Nervenzellen

im Gehirn verarbeiten die Wahrnehmung. Eigentlich ist der ganze Körper das Sinesorgan

für den Tastsinn: Anderthalb bis zwei Quadratmeter Haut enthalten Millionen

von Sensoren für Druck, Temperatur und Schmerz; in jedem Gelenk registrieren

Fühler, wie stark es gebeugt ist, Muskeln und Sehnen erfassen ihre eigene

Anspannung. Aber Lippen, Hände und Geschlechtsorgane, das zeigt der

Homunculus, sind besonders empfindlich. Dennoch ist das Tasten ein

vernachlässigter Sinn. Seit Jahrhunderten wird es als niedere Wahrnehmung

betrachtet. Der Natur als "Nahsinn" entsprechend taugt die taktile

Wahrnehmung kaum für die Erkundung der großen Welt, für tiefere Einsicht oder

effektive Kommunikation. Der Verbindung zu Genuss und Sexualität hat das

christlich geprägte Abendland von jeher misstraut. Noch heute gibt es kaum

einen Wirtschaftszweig, der seine Produkte auf Fingerspitzen zuschneidet: Es

gibt kein Äquivalent zu Gemälde oder Konzert, weder Schokolade noch Parfum

für den Tastsinn. Allenfalls die Wellness-Industrie nutzt mit ihren

Massage-Angeboten die Marktlücke. Doch wer mit Forschern spricht, erkennt

schnell die zentrale Bedeutung, die der Tastsinn für die Entwicklung des

Menschen und das ganze Leben besitzt. Da ist zum Beispiel Martin Grunwald.

Der Psychologe von der Universität Leipzig glaubt, dass die lebensbedrohliche

Magersucht junger Mädchen und Frauen mit einer Störung des Tastsinns

einhergeht. "Diese Patienten haben ein gestörtes Körperbild - sie fühlen

sich fett und aufgedunsen. Und wenn sie ersuchen, Formen mit geschlossenen

Augen zu ertasten, versagen sie." Beide Wahrnehmungen, sagt Grunwald,

werden im selben Zentrum im rechten Gehirn verarbeitet, die Magersüchtigen

hätten dort ein mit dem EEG, also in den Hirnstromwellen, erkennbares

funktionelles Defizit. Darum hat Grunwald im vergangenen Jahr eine betroffene

Studentin mit einem Neoprenanzug "behandelt". Dreimal am Tag, 15

Wochen lang, zwängte sich die junge Frau in den engen Dress, jeweils eine

Stunde lang hat die Kunststoffhülle dann gegen die Haut gedrückt Am Ende

zeigten die EEG-Wellen deutlich mehr Aktivität, "und auch das Gewicht

ging nach oben", sagt Grunwald. Er erwartet nicht, dass die Frau nun

geheilt sei: "Sie war 14 Jahre krank, das dreht man nicht in vier

Monaten zurück. Aber es ist ein Hinweis, dass die Idee richtig ist." Was

im Gehirn der jungen Frau passiert sein könnte, zeigt auch die Arbeit von

Hubert Dinse. Der Forscher von der Universität Bochum schnallt seinen

Versuchspersonen kleine Lautsprecher auf die Fingerkuppen. Die Membran drückt

etwa einmal pro Sekunde sanft auf die Haut, und innerhalb von drei Stunden werden

die Probanden feinfühliger. "Die Fähigkeit, zwei nebeneinander liegende

Spitzen beim Tasten auseinander zu halten, nimmt um 15 bis 20 Prozent

zu", erzählt Dinse, "von einem durchschnittlichen Mindestabstand

von 1,5 Millimeter auf etwa 1,2 Millimeter." Diese Änderung der

Sensibilität korrespondiere mit einer Zunahme des zuständigen Bereichs in der

Großhirnrinde, wie Kernspin-Bilder belegten. "Das Areal der Fingerkuppe,

also quasi der Finger des Homunculus, wird größer - umso größer, je mehr sich

das Tastvermögen der Versuchsperson verbessert", sagt Dinse. Der Effekt

hält nur einen Tag an, der Bochumer Forscher sucht daher nach Mitteln, die

Veränderung zu stabilisieren. Interessant wäre das vor allem für alte

Menschen, deren Tastsinn nachlässt. Sie können oft nicht einmal Spitzen

unterscheiden, die drei Millimeter auseinander stehen. Eine bessere

Wahrnehmung könnte ihnen zum Beispiel helfen, Hemden oder Blusen zuzuknöpfen.

Denn diese Fähigkeit beruht nicht nur auf der Motorik - die Muskeln in den

Finger brauchen die ständige Rückmeldung des Tastsinns. "Wenn sie einem

jungen Menschen die Fingerkuppen betäuben, bringt der keinen Knopf mehr

zu", sagt Dinse. Die Verbesserung der Sensibilität hat aber Grenzen, so

der Bochumer Forscher: "Für Sehende ist es zum Beispiel extrem schwer,

ihren Tastsinn so zu schulen, dass sie Braille lesen können" - die

Buchstaben der Blindenschrift bestehen aus erhabenen Punkten. Wenn jemand

erblindet, kann der Tastsinn nicht mehr genutzte visuelle Areale im Gehirn

übernehmen; bei Geburtsblinden vermag das Nervenzentrum sogar den primären

visuellen Kortex umzuwidmen, wo sonst die Sehnerven Bilder ins Hirn speisen.

Eine zentrale Bedeutung hat die taktile Wahrnehmung auch bei Neugeborenen,

ihr Überleben und womöglich die intellektuelle Entwicklung hängen davon ab.

"Babys kommunizieren zunächst vor allem über die Haut, erfahren so

Geborgenheit und Trost", sagt Christiane Kiese-Himmel von der

Universität Göttingen. Fehlen die liebevollen Berührungen, können Kinder

daran sterben. Zudem nimmt die Forscherin an, dass Babys mit den Eindrücken,

die beim Betasten oder Ablutschen von Spielzeug entstehen, die Basis für

abstrakte Konzepte und innere Bilder legen - und damit die Grundlage der

Sprachentwicklung. Auch wenn Kiese-Himmel einräumt, dass ihre These noch

nicht bewiesen sei, sprechen viele Indizien dafür. So weist zum Beispiel der

Züricher Intelligenzforscher Rolf Pfeiffer darauf hin, dass Babys durch ihre

größere Muskelanspannung fast jeden Gegenstand, den sie erwischen, in

Richtung Mund bewegen. Dort liefern dann sowohl Hände als auch Lippen und

Zunge Eindrücke, die das Gehirn zum Gesamtbild zusammensetzt. Die Bedeutung

des Tastsinns für die intellektuelle Entwicklung belegen auch die Versuche

der französischen Forscher Edouard Gentaz und Pascale Colé. Sie haben

Fünfjährige darin trainiert, die Buchstaben a, i, r, t, p und b zu erkennen.

Durften die Kinder die Buchstaben nicht nur ansehen, sondern auch

Reliefmodelle von ihnen anfassen, lernten sie in der gleichen Zeit doppelt so

viele Phantasiewörter wie "ita" oder "ari" zu lesen. Erst

seit kurzem findet die Erforschung des Tastsinns auch das Interesse von

Technikern: Designer verstehen, dass die Fingerspitzen etwa beim Autokauf

mitreden. Entwickler ferngesteuerter Maschinen erkennen, dass sie den

Menschen ein "Gefühl" dafür geben müssen, was sie auslösen - der

Bagger oder das Skalpell müssen der Hand am Kontrollhebel zurückmelden, wenn

sie auf Widerstand stoßen. Und Sicherheits-Experten glauben, sie könnten -

etwa im Cockpit eines Flugzeugs - zuverlässig die Aufmerksamkeit des Piloten

erringen, wenn sie etwas an seiner Hand oder in seinem Nacken vibrieren

lassen. Der Tastsinn, so die gemeinsame Basis all dieser Ideen, eröffnet in

der reizüberfluteten Welt einen Kommunikationskanal zum Hirn, der noch nicht

verstopft ist.

Seitenanfang

Zurück Seitenanfang

Zurück

21.11.2023

|